¿Es la ficción todavía, es siempre la ficción nuestro modo principal de penetrar la realidad?

Jacques Aumont, Límites de la ficción, 2014.

«Ahora hay una película en blanco y negro en la televisión, Joan Crawford y Bette Davis andan por allí…», escribe el esteta, artista, escritor y exegeta del imperio de lo visible Pepe Calvo. Con estas palabras, el protagonista de la novela El jardín flotante (2022) da cuenta de la presencia de las estrellas del cine en su entorno más próximo, porque a un lado u otro de la pantalla, sus imágenes icónicas, divinas y profanas a un tiempo, forman parte de un imaginario compartido entre los mundos de ficción y los de lo tangible. Es decir, forman parte de una constelación basada en el poder de las imágenes.

El historiador del arte Aby Warburg, en su Atlas Mnemosyne (Bilderatlas Mnemosyne, 1924-1929) defendió que el relato cultural se puede construir mediante la selección, concatenación, y asociación de las imágenes. Años después, el director de cine Jean-Luc Godard ofrecería un ejercicio similar en su documental experimental El libro de imágenes (Le Livre d’image, 2018). Entre una y otra obra, la primera realizada con fotografías y la segunda con fragmentos audiovisuales, hay casi un siglo de diferencia, pero ambas parten de un mismo convencimiento: las imágenes dicen, y su decir nunca es único, porque a su polisemia natural se le añade el hecho de que sus significados cambian y se expanden según las otras imágenes con que se combinen. Esta certeza es la base del pensamiento simbólico. El símbolo (del griego σύμβολον, en cuya raíz palpita la idea de “reunión”) es esa imagen de una realidad que alude a otra bien distinta —claramente ejemplificada mediante el dorado león que evoca la abstracción de “poder”—. Tal convicción también sustenta tantos ejercicios plásticos y teóricos a lo largo del tiempo: por citar un par de inicios del siglo XX, la versión visual de los “cadáveres exquisitos” surrealistas, consistente en mezclar al azar fragmentos de imágenes, o el “efecto Kuleshov”, según el cual la lectura emocional en el cine de un mismo rostro varía en función de los elementos con los que se combina. Y, por supuesto, esta confianza en la semiótica de la imagen es el fundamento de la obra de Pepe Calvo.

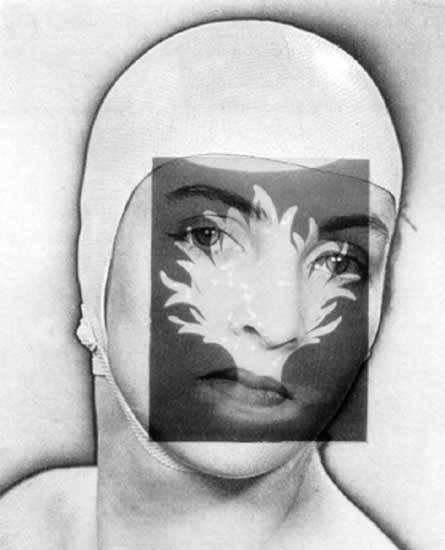

Bien en su faceta como fotógrafo alineado a las grandes tendencias europeas y americanas, bien en la de adalid español del fotocollage, con obra en prestigiosas colecciones y una extensa trayectoria expositiva, Pepe Calvo (Alicante, 1957) es uno de nuestros grandes constructores de discurso a través de la imagen. Maestro en los entresijos de la técnica y artista consciente de su capacidad para ampliar lo visible, supera la idea de una fotografía entendida como mero registro mecánico, testimonio estático de algo que ha estado presente ante la cámara, para adentrarse en el fértil terreno de la imagen como cimiento de ese complejo y cambiante relato que llamamos “realidad” —como dice Juan de Mata Moncho Aguirre en el estupendo libro Pepe Calvo, Colección ONCE (1989), «para crear fotografía, hay que inventar otra realidad»—. Valedor ecléctico e irónico de la cultura popular en tanto que generadora de referentes comunitarios para individualidades cada vez más complejas, su devenir artístico amalgama la política y la emoción, la duda y la reflexión, la sorpresa y el amparo, siempre situando el régimen de visibilidad como epicentro de la contemporaneidad. Cuentista heterodoxo y relator de crónicas alternativas, su trabajo —como el de todo artista verdadero, por inclasificable que resulte— se entreteje con el de otros narradores, atentos como él, a la necesidad humana de escuchar o ver historias en las que sentirnos concernidos. Por poner tan solo dos ejemplos bien distintos, si en relatos seminales como los de la serie El Living (1976) utiliza secuencialidades comentadas cercanas a las de Duane Michals y los montajes encadenados del cine de Francis Ford Coppola, o en obras como Vestido ardiente (1977) lanza imágenes únicas suficientemente potentes para desencadenar la imaginación del espectador, como sucede también con los desafíos surrealistas de René Magritte y los ensueños de Kyle Thompson, es porque Pepe Calvo tiene la rara habilidad de saber qué contar y cómo contarlo. Y con un objetivo de calado: hacer visible lo invisible, disimulando lo obvio y desvelando lo verdaderamente relevante, para señalar una imagen desde otra en un juego de relaciones sin fin.

De hecho, así es como vive y crea Pepe Calvo, hilvanando estímulos. ¿Acaso no despierta ecos operísticos el título de su serie Donna immobile (1979-1982), del mismo modo que las propias composiciones remiten a los silencios electrificados de la pintura de Giorgio de Chirico? ¿Se puede negar que las obras de Lo oculto (2000-2002) arrastran algo del voyerismo con que nos desafiaba Marcel Duchamp en la instalación Étant donnés (1966), o que contienen un punto del vitriolo que Truman Capote vertía en sus retratos sobre la alta sociedad neoyorquina? Brinda el propio Pepe Calvo en la novela La flor oráculo (2009) una confesión que le resulta a él mismo tan atribuible como definitoria:

«Realmente, mi único vicio es la cultura. Sí, la cultura, por raro que parezca. Mi adicción es máxima. Toda mi vida está dedicada a ella. Cine, arte, libros, música… esos son mis vicios».

Vicios entre los que destaca, ¿cómo no?, el cine. El séptimo arte, que se basa en el encadenamiento de imágenes. Pensemos en las tiras de celuloide, en las que la rápida sucesión de fotogramas permitía a los cineastas anteriores a la revolución digital llevar a cabo la ilusión del movimiento, o recordemos la propia idea de montaje que, desde maestros como D. W. Griffith y Serguéi Eisenstein, permite unir las tomas en escenas y las escenas en secuencias, de modo que la concatenación de imágenes en el cine permite el desarrollo de un relato. En los universos de Pepe Calvo siempre palpita el cine, que es un poderoso generador de yuxtaposiciones entre la realidad cotidiana y los imaginarios que propone mediante sus ficciones —¿no se superpone Marilyn Monroe a las rejas de ventilación del metro de Nueva York después de La tentación vive arriba (The Seven Year Itch, dir. Billy Wilder, 1955), o Anita Ekberg a la Fontana di Trevi tras La dolce vita (dir. Federico Fellini, 1960)?—. Así, si se autorretrata, lo hace evocando La momia (The Mummy, dir. Karl Freund, 1932) —Autorretrato como momia africana (1987)—; si desea erigir un icono contemporáneo, invoca a una de las divas del star system de Hollywood —La máscara de Crawford (1990)—; si desea compartir algo sobre su niñez, apaga las luces y pone en movimiento el proyector: «mi infancia estuvo llena, por decisión propia, de films de Orson Welles, Fellini, Bergman, Hitchcock y Antonioni y, aún hoy, el cine es para mí algo fisiológico».

Son incontables los siglos que, levantando la vista hacia el cielo, venimos uniendo las estrellas en reflejos de nuestros anhelos particulares y colectivos. Son innumerables los años y años que hemos ido refinando esa capacidad tan íntimamente humana de religar lo que está separado para formar algo nuevo —para revelar, por ejemplo, esa imagen que antes no estaba ahí y que ahora llamamos “Osa menor”—. Y de esas profundidades atávicas desempoza Pepe Calvo, cubo a cubo, fotografía a fotografía, fotocollage a fotocollage, porque su modernidad de primera Vanguardia, su modernidad de cine manierista, su posmodernidad de transición ochentera y de neones noventeros, todo ello nace de esa fuerza primigenia que, a través de la capacidad de los sofisticados procesos simbólicos que nos permiten asociar, pensar y hablar, nos convierten en los seres humanos que somos. De ahí la rarísima cualidad atemporal de su obra, que es rabiosamente de hoy, pero podría ser de inicios del siglo XX, que permanecerá mañana con la misma irreductibilidad, y siempre, siempre, siempre, apelando a verdades que son de cualquier tiempo en que seamos personas.

Pere Parramon Girona, 24 de diciembre de 2024