Alberto Ruiz de Samaniego

(Sobre la instalación de Lois Patiño en ARCO 2022, en el stand de los premios Cervezas Alhambra)

“Las miradas percibieron las estrellas de la octava esfera, y las imaginaron en el cielo más próximo.”

Ibn’Arabî

En El poniente de las estrellas —un opúsculo que, según su autor, Ibn’Arabî, se escribió en once días, bajo el impulso de una inspiración confirmada por un sueño. “Un libro —dirá en otro lugar— que servirá de ayuda para alcanzar el grado místico más elevado a que pueda aspirar un maestro”— se describen, bajo el velo de los símbolos astronómicos, las luces que Dios dispensa al sufí, en el transcurso de las tres etapas de la vía unitiva. La etapa inicial Ibn ’Arabî la simboliza mediante las estrellas, cuyo brillo se oscurece tan pronto se levanta la luna llena. En las otras dos etapas, el sufí es iniciado a la exégesis simbólica que reconduce los datos literales a lo que simbolizan, esto es: a aquello de lo que son la “cifra”.

Esa conducción es una luz que ayudará al hombre a ir ascendiendo por los diversos grados de perfección espiritual, desde el propio conocimiento hasta la iluminación mística. Porque, en la teosofía de la luz de la mística del islam, la iluminación es vida y la vida es esencialmente luz. Frente a ello, lo que se llama “cuerpo material” es noche y oscuridad. Luego se trata, efectivamente, de llevar el resplandor teofánico, a través de la visión, a su máximo grado.

Los grados se elevan paulatinamente desde el orden físico al metafísico. San Agustín —a quien Ibn’ Arabî ha leído— enumeraba, por ejemplo, siete grados como etapas que el alma habrá de recorrer para lograr la contemplación mística. En los tres primeros, se purifica de todo lo sensible, imaginativo y racional, que son obstáculos para ver a Dios; en el cuarto, adquiere por esfuerzo moral la virtud, despreciando todo lo que no es Dios; en el quinto, goza ya de la tranquilidad y pereza que la hacen apta para la contemplación; en el sexto, entra en la luz; en el séptimo, contempla. Solo a este último grado llama San Agustín mansión, es decir, morada. Serán las moradas del islam, y acaso las de Teresa de Ávila.

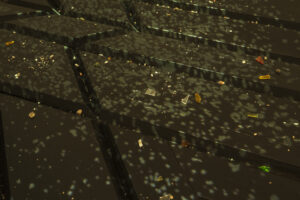

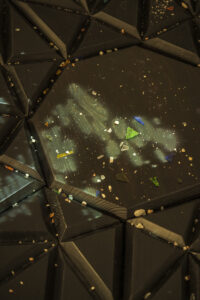

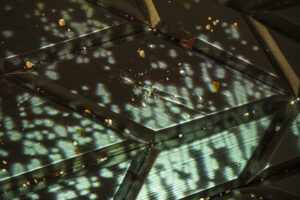

La Cúpula de los Siete Cielos de la Sala de los Embajadores de la Alhambra, que ha servido como motivo de inspiración para la pieza que nos presenta Lois Patiño, El cielo más próximo, responde a una equivalente gradación. Su techo, de forma cúbica, está revestido de cedro con incrustaciones de diferentes maderas y policromado con tonos dorados y brillantes. En él se representan los Siete Cielos del Paraíso musulmán. En el tablero central hay siete círculos concéntricos, formados por estrellas de ocho y dieciséis puntas. En el octavo cielo se encuentra situado el trono de Dios, representado por el cubo central de mocárabes, con cuatro árboles de la vida situados en los ángulos y los cuatro ríos del Paraíso. Como es sabido, el islam concibe el Paraíso como un jardín frondoso, repleto de frutos y manjares y surcado por constantes ríos de agua cristalina, plagado de fuentes y con abundantes flores y árboles. El techo de la Sala de los Embajadores, con su programa simbólico, venía además a legitimar al propio Sultán, sentado él también en su trono y presidiendo todo el espacio. Por su parte, en la videoinstalación de Lois Patiño, el despliegue del motivo de la estrella es lo que precisamente se dibujará en el suelo octogonal, de madera negra quemada, que ha dispuesto el artista, con una ligera inclinación hacia el centro, sugiriendo, a su vez, la idea de un pozo o estanque. Pequeños fragmentos de cristal y metal se disponen luego sobre esta estructura, formando constelaciones. La luz de un proyector, al pasar sobre los vidrios y metales, producirá en el suelo de cielo negro destellos de imágenes de corrientes de agua grabadas en la Alhambra, que iluminarán la pieza rítmicamente, creando al tiempo una confusión perceptiva entre lo sólido y lo líquido, lo oscuro o velado y lo iluminado, el lugar del cielo y el del suelo, el pozo y la estrella o el firmamento.

Todo esto no deja de presentar correspondencias notables con las concepciones del esoterismo sufí. En una y otra parte constatamos, en efecto, que el universo espiritual ejemplifica el mismo esquema que el cosmos de la astronomía: el mundo está dispuesto como una tienda que reposa sobre un eje central y cuatro pilares laterales. Los engranajes que ejemplifican estos últimos tienen por función girar cada noche alrededor del mundo e informar de las situaciones que exigen su ayuda. Tres son, además, las formas que la mística musulmana desvela en este proceso: revelación, iluminación y contemplación. Estas formas se mezclarán entre sí, en una suerte de ritmo de mutua interferencia; poniendo en juego los símbolos de la luz, el espejo y los velos. La Majestad divina es, en principio, incognoscible para el alma, porque se oculta tras los velos de las cosas creadas, en el octavo cielo. Toda criatura actúa a la manera de un cendal que impide al alma penetrar en el secreto de las realidades divinas. El abismo metafísico que separa al Creador de la criatura se ejemplifica bajo este signo de lo velado. Pero, en la iluminación entra ya en acción el símbolo de la luz, en lugar del de los velos. Se trata de la aparición luminosa de las cosas espirituales y divinas. Dios es, en definitiva, un foco de luz, cuyas irradiaciones son las criaturas. Todo ser, en cuanto emanación de Dios, es más o menos luminoso.

El alma es también, por lo tanto, una luz, aunque amortiguada por su unión con el cuerpo y oscurecida por el contacto material. Asimismo, igual que el fuego purifica al oro en el crisol y lo volatiliza, el alma, al calor de la llamada y la llama, en el crisol del cuerpo, se volatiliza también, y se eleva hasta el mundo espiritual del cual ella misma procede. Queda siempre en ella, no obstante, un poco de lumbre, de donde sale algo parecido al humo, que tiende por naturaleza a subir hacia arriba. Si, sobre ese humo se pone la viva llama de una lámpara encendida, descenderá inmediatamente la luz por el humo y prenderá la lumbre. Este símil es, según Ibn’Arabî, el más sugestivo para ejemplificar de manera plástica el proceso místico de la iluminación divina. Luego, en la tercera forma, que es la de la contemplación, descorridos los velos que ocultan lo divino y alumbrada el alma con las luces de lo alto, ya no resta sino ver. La contemplación es concebida como la visión palmaria y experimental. Es visión pura: un reflejarse esas luces en el corazón; el cual, a la manera de un espejo, bruñido y terso por virtud de la oración mental, reproduce en su limpia superficie los esplendores de la divina luz. Por eso mismo puede Ibn’Arabî afirmar que las miradas perciben las estrellas de la octava esfera, para luego imaginarlas en el cielo más próximo.

Por lo demás, esta aparición de las luces es progresiva: primero van surgiendo en la superficie del espejo al modo de fugaces relámpagos, con sus intermitencias características; luego, como astros; después, como luces difusas, ya azules, ya verdes, pero desnudas de figura; más tarde, como rayos solares, cuya contemplación engendra deleite sensible. Finalmente, como luz metafísica, sin modalidad alguna ni analogía con las luces creadas.

Así pues, lo que es preciso ver es aquello que nos hace ver: es la luz, que está en el origen de nuestra mirada. Entonces la vida, en todos sus grados, es mirada y contemplación. En el camino hacia esta presencia pura y simple, el más pequeño guijarro, el más delgado hilo de agua, tienen aspectos, coloridos, inflexiones que anuncian el resplandor místico, que, por su parte, no deja nunca de aproximarse y alejarse. Como diría Baudelaire, la naturaleza es un templo donde pilares vivos demuestran que los colores, los metales, los perfumes, los elementos y los sonidos se co-responden. Es como si hubiera una especie de flujo de estas cosas bullentes de vida. Un flujo que se derrama de una fuente única que poseyera todas las cualidades sensibles: la dulzura mezclada con la fragancia, las virtudes de todos los sabores, las visiones de los colores y todas las sensaciones que se perciben por medio del tacto; las sensaciones de la audición, todas las melodías, todos los ritmos. La presencia es, por tanto, siempre una promesa, una inminencia en curso: una venida a la presencia. Lo que la pieza de Lois Patiño quiere transmitirnos es, justamente, esta dinámica de aproximación, de inminencia, de encuentro. La propia presencia no tiene sentido sino en virtud de su flujo o recorrido.

La cosmología del sufismo preserva la realidad «objetiva» de ese mundo suprasensible donde se manifiestan los efectos de una energía del corazón cuyo órgano es la Imaginación activa. Imaginación que ha de entenderse, en todos los sentidos, como iniciación a la visión. Las imágenes arquetipo que ella proyecta son, como los cursos de agua filmados por el artista, órganos de la meditación. Estamos aquí ante una fenomenología de la experiencia visionaria: operan la transmutación de los datos sensibles confiriéndoles su sentido simbólico. Las formas se reflejan en los vidrios o metales o en un agua perfectamente pura, recorren los cielos espirituales, los cielos interiores del alma, los siete planos del ser que tienen sus homólogos en el hombre de luz y que muestran sus irisaciones en el arco iris de la visión. Anuncian el modo de una presencia y la orientación fundamental que le es indisociable. De la misma forma, los fotismos coloreados (en particular, en la mística sufí, el «negro luminoso» y la luz verde) anuncian y postulan una misma estructura psicocósmica. Así, para cada acto de ser, en el curso de la vía mística, hay un pozo. Y las categorías del ser están limitadas a siete; a ello hace alusión también el número de las tierras y los cielos. Cuando has realizado el ascenso de los siete pozos en las diferentes categorías del existir, se te muestra el cielo de la condición soberana y de la potencia. Su atmósfera es una luz verde, que tiene el verdor de una luz vital, recorrida por ondas en eterno movimiento.

En opinión de Ibn’ Arabî, al alma individual le es dada la orden de regresar no a Dios en general, Al-Lâh, que es el Todo, sino a su Señor propio, quien le conmina: «Entra en mi paraíso», ese Paraíso que no es otro que Tú, es decir, la forma divina oculta en tu ser, la secreta imagen primordial en la que él se conoce en ti y por ti, aquella que debes contemplar para comprender que «quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor». Se da entonces el deleite supremo, donde brota la profesión de fe de un fiel de amor capaz de asumir toda la trascendencia que se abre a lo que está más allá de cada forma. Porque su amor la transmuta en el resplandor de un «Fuego que no se consume ni le consume, pues su llama se alimenta de su nostalgia y de su búsqueda, indestructibles al fuego como la salamandra»:

¡Oh maravilla! Un jardín entre las llamas…

Mi corazón se ha hecho capaz de todas las formas.

Es pradera para las gacelas y monasterio para los monjes,

Templo para los ídolos y Ka’ba del peregrino,

Tablas de la Torá y Libro del Corán.

Profeso la religión del Amor y cualquier dirección

Que tome su montura, el Amor es mi religión y mi fe.

Se diría que el octógono quemado que sirve de sustento a la proyección de El cielo más próximo representa también ese jardín entre las llamas, la ardiente condensación de un corazón íntimo y celeste capaz de recibir el curso incesante de todas las formas. “Hemos adornado el cielo más próximo con estrellas y lo hemos proveído de protección”, escribió también Ibn’ Arabî. Sin duda, uno de los leitmotiv de la literatura del sufismo iranio es la promisión del Paraíso, o la «búsqueda de Oriente»; pero se trata de un Oriente que no se encuentra en nuestros mapas geográficos. Este Oriente no está incluido en ninguno de los siete climas (los keshvar); es, de hecho, el octavo clima. Y la dirección en la que este «octavo clima» debe ser buscado no está en la horizontal sino en la vertical. Ese Oriente místico suprasensible, lugar del Origen y el Retorno, objeto de la búsqueda eterna, está en el firmamento. Es el Polo, un extremo norte, tan extremo como el umbral de la dimensión del «más allá». De modo que solo una marcha ascendente puede acercar a ese norte cósmico, elegido como punto de orientación, polo celeste en la vertical de la existencia humana. La «vía recta» consiste, pues, en escalar la cima, es decir, tender al centro. Es el ascenso más allá de las dimensiones cartográficas: el descubrimiento del mundo interior que segrega por sí mismo su luz y que es el mundo de luz. Una interioridad de luz que se opone a la espacialidad del mundo exterior que, por contraste, aparecerá como tinieblas.

De esta forma, realizar el viaje místico es interiorizar; es decir, «salir hacia sí mismo». Supone el éxodo, el viaje hacia el Oriente-origen que es el polo celeste, el ascenso del alma hasta salir fuera del «pozo», cuando en la abertura se eleva la visión. Ahí mismo se desvela la conexión entre la experiencia de los fotismos coloreados y la «fisiología del hombre de luz»: los siete órganos sutiles, los siete centros que representan en el hombre de luz las moradas de los siete grandes profetas. El crecimiento del hombre de luz repite así, interiorizándolo, todo el circuito de los diversos cielos. Asimismo, cada uno de esos golpes de color que la tradición llama fotismos tiene una significación mística precisa: resulta indisociable de una doctrina general de los colores y de la experiencia misma del color y de sus mutaciones[1].

Estas luces coloreadas deben ser descritas e interpretadas como indicios reveladores del estado del místico y de su grado de progreso espiritual. Primero, se experimenta y percibe como sombra y tinieblas el estado del que uno aspira a separarse, las fuerzas que le arrastran hacia abajo; como luz, todos los signos y premoniciones que le anuncian la liberación; la dirección de donde esa luz procede: todas las apariciones que le atraen hacia lo alto. Allí, en la altura del Trono, se halla el polo celeste; en el nadir, el pozo de tinieblas donde el elemento de luz es retenido cautivo, del mismo modo que el negro de la madera quemada de la pieza de Patiño absorbe la luz residual del proyector. Pero el hombre de luz o testigo en el cielo no es, como señalamos, distinto a la propia luz cautiva. Los fotismos o destellos coloreados señalarán entonces el crecimiento de este organismo de luz, hasta la salida de la partícula de luz divina, el hombre de luz en ti.

La llama de luz es visualizada como un resplandor ardiente y puro, animado por un movimiento ascendente y rápido. Ante su visión, el místico experimenta un sentimiento de ligereza interior, de expansión, de sosiego íntimo. Es un fuego que, como príncipe soberano, penetra en la morada proclamando: «Yo solo, y nadie más que yo». Todo lo que encuentra en ella de materia combustible, lo quema. Si encuentra tiniebla, ilumina; si encuentra luz, las dos luces se asocian, y es luz sobre luz.

«Su fuego no cesa de arder, sus luces ya no se extinguen. Ves sin cesar luces que suben y bajan. El resplandor te rodea, con llamas muy puras, muy cálidas, muy ardientes».

Luces que suben y bajan: resplandor que desciende al pozo del corazón y simultáneamente hace salir al místico del pozo de las tinieblas. En la simultaneidad de estos movimientos concéntricos se anuncia la aparición y el crecimiento del organismo sutil de luz. Porque, en definitiva, el corazón es también una luz en la profundidad del hondón de la naturaleza y, al tiempo, es el homólogo del Trono, el polo que es el umbral del más allá.

Como ha señalado Heny Corbin[2], hay que imaginarse estas luces hechas colores en su acto mismo de luz, creándose a sí mismas, generando su propia vida y naturaleza, su forma y su devenir. No otra cosa es lo que nos da a contemplar la videoinstalación de Lois Patiño. Al principio, estas luminiscencias se manifiestan como destellos o fulgores fugitivos. Cuanto más perfecta se hace la transparencia del espejo del corazón, más crecen, aumentan en duración y se diversifican, hasta manifestar la forma de entidades celestes.

———————————-

(Imágenes cortesía Lois Patiño y Premio Cervezas Alhambra 2022)

[1] En Nam Râzî, por ejemplo, los colores visualizados por los sentidos suprasensibles se escalonan en el orden siguiente: en el primer grado, la luz percibida es la luz blanca; es signo de islâm. En un segundo grado, se visualiza la luz amarilla, signo de la fidelidad de la fe (imân). En el tercer grado, la luz azul oscura (kabûd), que es signo de benevolencia (ihsân). En el cuarto, se ve la luz verde, signo de la quietud del alma (el alma pacificada, motma‘yanna). En el quinto grado, la luz azul claro, signo de la firme seguridad (îqân). En el sexto grado, la luz roja, signo de la gnosis mística, conocimiento «teosofal». En el séptimo grado aparece la luz negra (nûr e siyâh), signo del amor apasionado, extático.

[2] Cf. Henry Corbin, El hombre de luz en el sufismo iranio, ed. Siruela, Madrid, 1984.